腰椎穿刺検査(脳脊髄液検査)執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進

脳や髄膜の変化が疑われる場合に行う検査です。局所麻酔を行うので、検査中の痛みはありません。検査後、枕を使わずに1~2時間、上向きで安静にします。

髄膜炎やクモ膜下出血などの診断に行う検査

脊髄(せきずい)は、脳幹から腰へと伸びているひも状の組織で、脳と脊髄は頭蓋骨や脊柱という骨によって守られています。この組織と骨の間に流れている透明な液体を、脳脊髄液あるいは髄液といいます。

腰椎穿刺(せんし)は、この髄液を腰部の脊髄腔(くう)に針を刺して調べる検査で、激しい頭痛や嘔吐(おうと)、発熱などの症状があって脳や髄膜の変化が疑われたとき、すなわち髄膜炎や脳腫瘍、クモ膜下出血などの診断をするときに行います。

また、虫垂炎の手術のときに行う腰椎麻酔も腰椎穿刺で行います。

髄膜炎では髄液の圧が上昇

細菌やウイルスが髄膜に感染して髄膜炎をおこすと、正常圧70~180mmH2Oの髄液圧が200mmH2O以上に上昇します。

髄液中の細胞数も増加し、原因が細菌では多核球、ウイルスではリンパ球が増えています。

髄液中の糖の値も重要で、細菌性では細菌による糖の分解で、糖の数値が減少します。ウイルス性では減少していません。

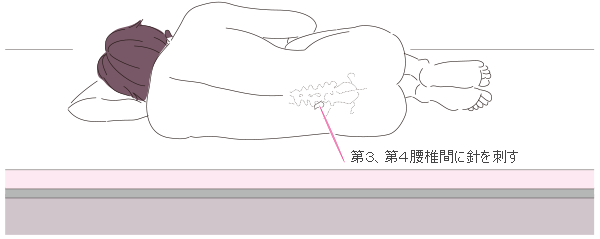

両手で両膝を抱えて検査

左側臥位(そくがい)になり、両膝頭を腹部につくように曲げ、両手でその両膝を抱えます。頭は前胸部に寄せ、腰を後ろに突き出してエビのような格好になります。この姿勢は、針を刺す椎間腔(ついかんくう)が広くなり、いちばん穿刺しやすい格好になるので重要です。第3、第4腰椎間を穿刺します。

姿勢ができたら、穿刺する部位を消毒し、局所麻酔薬を注射します。チクッとした痛みはありますが、すぐに麻酔が効き、局所の痛みは感じなくなります。穿刺針が入ってくるとき、痛みはありませんが、圧迫される感じはあります。穿刺針が神経に触ると足がビリッとします。

脊髄腔に針先が入ったら髄液の圧力を計り、細胞数や蛋白、糖を測定するため、5~6mlの髄液をとります。圧を測定したり髄液を採取するとき、痛みはありません。検査は5~6分で終了します。検査後、枕をしないで1~2時間、上向きで安静にしています。

症状があったら医師に伝える

検査当日の飲食は普通にとってかまいません。検査後、頭痛や頸(けい)部痛、背部痛、腰痛、複視などの症状が出る場合があります。一般に数日以内に回復しますが、なんらかの症状がみられたら医師に伝えてください。

髄膜炎では、治療中(2~3週後)に治ったことの確認のため、腰椎穿刺の再検査を行います。検査は、繰り返し行っても危険はありません。

| 正常 | 細菌性髄膜炎 | ウイルス性髄膜炎 | クモ膜下出血 | |

|---|---|---|---|---|

| 液 圧 | 70~180mmH2O | 上昇 | 上昇 | 高度上昇 |

| 外 観 | 水様透明 | 水様透明~混濁 | 水様透明 | 血性~黄 |

| 細胞数 | 0~5/mm3 (おもにリンパ球) |

高度上昇 (おもに多核球) |

上昇 (おもにリンパ球) |

軽度上昇 (おもにリンパ球) |

| 糖 | 50~75mg/dl | 減少 | 不変 | 減少 |

| 蛋 白 | 10~40mg/dl | 上昇 | 軽度上昇 | 高度上昇 |

おすすめの記事

疑われるおもな病気の追加検査は

髄膜炎

頭部CT、MRなど

脳腫瘍

頭部CT、MR、PET-CT、頭部血管造影、眼底検査など

クモ膜下出血

頭部CT、MRなど

- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版