気管支内視鏡検査執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進

カメラのついた細い管を気管に通し、気管支を調べる検査です。検査後は30~60分の安静、帰宅時の運転も禁止です。検査後2時間は飲食も禁止です。

肺・気管支病変の

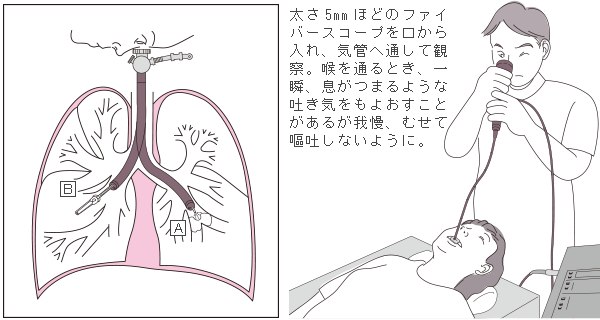

①診断:生検、擦過、洗浄

②治療:ポリープの切除、気道内異物の除去([A])、レーザー照射([B])、止血、薬物局所注入など

肺がんの診断に最も重要な検査

胸部単純X線撮影や喀痰(かくたん)細胞診、胸部CTで肺がんが疑われるとき行う最終検査です。

気管支を観察しつつ、がん細胞らしき病変があれば、その場で病変の一部を採取したり(生検(せいけん))、ブラシで病変を擦り取ったり(擦過(さっか))して、その細胞を病理検査し、がんの確定診断とします。その他、肺結核、サルコイドーシス、肺繊維症などの診断や、血痰、喀血時の出血部位の確認などにも、この検査が行われます。

がんがあれば、内腔が狭くなる

内視鏡の中はグラスファイバーでできており、気管支内腔に光を当てると、その反射光がファイバーを伝わり、肉眼で観察できるようになっています。

がんが気管を圧迫すると内腔が狭くなってみえ、がんが内腔に浸潤すれば表面に凹凸(おうとつ)の塊がみられ、表面からの出血も観察されます。

体の力を抜いて検査を

検査着に着替え、筋肉注射(唾液の分泌を抑える薬と鎮静剤)と、咽頭(いんとう)麻酔(スプレーなど)をします。喉(のど)が少しはれぼったくなります。

先端にレンズのついた太さ5mm程度のファイバースコープを口から入れ、気管へ通して観察します。喉を通るとき、一瞬息がつまるような吐き気をもよおすことがありますが、すぐに落ち着きます。むせて嘔吐(おうと)しないようにします。検査中に咳(せき)が出るようなら、麻酔を追加するので心配はいりません。

検査は外来通院でも受けることができ、生検や擦過などを含めても約30分で終了します。検査を上手に受けるには、体の力を抜き、医師の指示通りにすることです。

検査当日の朝は絶食

検査前日の夕食は普通ですが、当日の朝は絶食です。糖尿病薬以外の常用薬は飲んでもかまいません。

咽頭表面麻酔をすると、息苦しくなることがあります。何らかのアレルギーがある人は、事前に申し出てください。

検査後は、30~60分の安静が必要です。帰宅時の車の運転は禁止です。検査後2時間は、飲食は禁止。これは、喉の麻酔で誤嚥(ごえん)しやすく、肺炎(嚥下性肺炎)になる危険性があるからです。タバコもいけません。検査後数時間は、痰に血液が混じることがありますが、心配ありません。血痰が強くなったら、連絡してください。

おすすめの記事

- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版