ナトリウム(Na)執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進

腎臓の異常やむくみ、過剰な発汗などがあるときに行う検査です。高値になる原因のほとんどは、水分の欠乏です。

ナトリウム(Na)の基準値

135~145mEq/l(mmol/l)

腎不全などで低下

ナトリウムとは、体の水分の保持、浸透圧の調節(酸-塩基平衡の調節)などにたずさわっている電解質(陽イオン)です。ナトリウムは、腎(じん)機能の異常を疑うときや、浮腫(ふしゅ)(むくみ)などの体液過剰症状、尿量異常などがみられるときに検査します。

体の中のナトリウムの97%は細胞外液にあるため、体内の水分の増加とナトリウムの体外への出が多くなると低値になります。

体内の水分とナトリウムの調節は、腎臓(+尿管)で行われています。腎臓の機能が低下する腎不全になると、尿量が減少して体内の水分が外へ出ていかなくなるため浮腫(顔や手足のむくみ)になり、体内のナトリウムが水分で薄まって血液中のナトリウムは低値になります。

その他、肝硬変や心不全でも尿量が減少し、同じようにナトリウム値が低下します。

過剰の発汗、脱水などで高値に

ナトリウムは、過剰な発汗、激しい下痢や嘔吐(おうと)がみられるときにも調べます。これらの症状によって、体の中の水分が異常になくなると、体内のナトリウム濃度が上昇し、血液中のナトリウムが高値になります。

ナトリウムが高値になる原因のほとんどは水分の欠乏で、塩分を多くとり過ぎたためにナトリウム値が上昇することはそんなに多くありません。塩分を多くとった場合は、体は口の渇きを感じ、水分をたくさんとるようになり、ナトリウム濃度が上昇し過ぎないように調節しています。

異常値が出たら、さらに細かく検査を

血清を用いて、自動分析器で測定します。検査前に異常発汗があったり、過剰に塩分をとり過ぎると、一時的に軽度の高値になることがあります。検査当日の飲食は普通にとってかまいません。

ナトリウムは低値の異常が多いのですが、高過ぎても低過ぎても体にとってはよくありません。ナトリウム値の異常は病気の原因でもあり、結果でもあります。脱水でも浮腫でも、それがおこれば循環不全となり、体にとっては大きなマイナスになります。

異常値の場合には、その理由をはっきりさせるため、さらに細かな血液検査や心電図、胸部単純X線撮影などを行います。

なお、ナトリウムは、クロールと同様の変動を示すので、両者はつねに同時に測定します。クロールの基準値は98~108mEq/l(mmol/l)です。

おすすめの記事

電解質とは

水に溶けてイオンになる物質、すなわち溶解すると電気を帯びる物質を、電解質という。イオンとは、原子が電気を帯びた状態にあること。

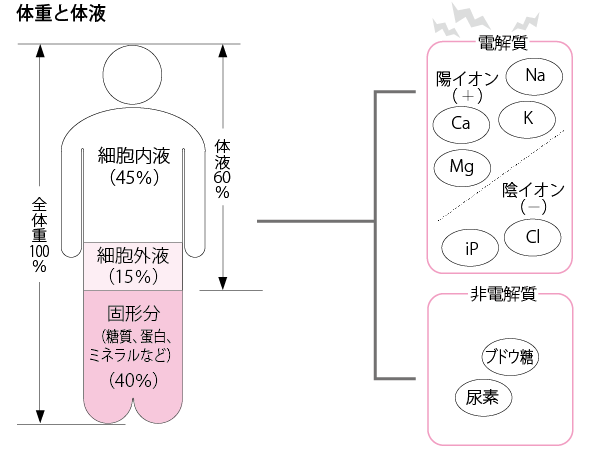

人の体の約60%は、水分すなわち体液で、体液は、細胞の中に含まれる細胞内液と、細胞のまわりにある細胞外液(血液も細胞外液の一種)とで構成されている。

体液中にはさまざまな物質が溶け込んでおり、その物質を大別すると、水に溶けて電気を帯びる(イオンになる)電解質と、水には溶けても電気を帯びない(イオンにはならない)非電解質がある。

電解質はさらに、陽イオン(+)と陰イオン(-)に分かれ、陽イオンにはナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなど、陰イオンにはクロール、無機リンなどがある。非電解質には、ブドウ糖や尿素などがある。

疑われるおもな病気などは

高値

発汗過多、熱傷、高度の下痢、尿崩(にょうほう)症、食塩過剰摂取など

低値

腎不全、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、肝硬変、利尿薬の過剰内服、嘔吐、下痢など

- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版