血液型執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進

血液型を調べる方法はいろいろありますが、輸血で測定されるのはABO式とRh式です。同じ血液型でも、輸血前には必ず交差適合試験を行います。

血液型の基準値

<ABO式血液型> A型、B型、O型、AB型

<Rh式血液型> Rh陽性(+)、Rh陰性(-)

| 型 | 血球抗原 | 血清抗体 | 本邦割合 |

|---|---|---|---|

| A型 | A | 抗B | 40% |

| B型 | B | 抗A | 20% |

| AB型 | A、B | なし | 10% |

| O型 | なし | 抗A、抗B | 30% |

赤血球表面に抗原Aのある人をA型、抗原Bのある人をB型、両方ある人をAB型、両方ない人をO型と呼ぶ。一方、A型の人の血清中には抗B抗体、B型の人には抗A抗体、AB型の人には両方なく、O型の人には両方ある。

| ・血液型:ABO式、Rh式 |

| ・肝炎ウイルス検査:HBs抗体、HBs抗原、HCV抗体 |

| ・梅毒試験 |

| ・HIV抗体 |

| ・ATLA抗体 |

| ・肝機能検査:AST(GOT)、ALT(GPT) |

| ・貧血検査:赤血球、ヘモグロビンなど |

輸血、献血のときに必要

輸血を行うときは、血液型が同じであることが必要です。そのために輸血をする前には、患者(受血者)と献血者(供血者)の血液型を検査します。また、献血をするときにも血液型を調べます。

血液型とは、赤血球の表面に存在する抗原と、血清中に存在する抗体の種類による分類です。血液型を調べる検査にはいろいろな方式がありますが、臨床検査領域(輸血)で測定されているのは、ABO式とRh式です。これらは抗原性が強く、輸血での副作用が出現するためです。

ABO式

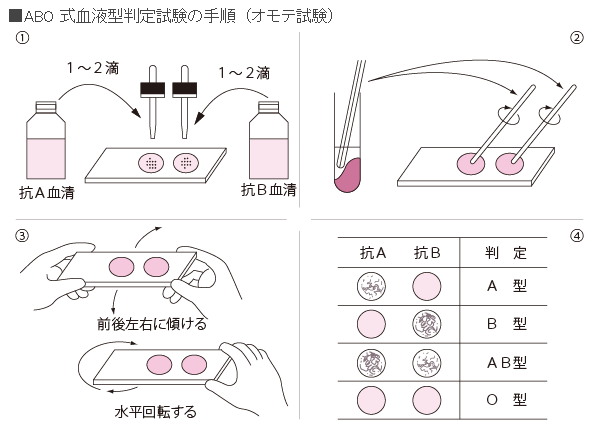

A、Bと呼ばれる抗原が赤血球の表面に存在するか否か、また、これらの抗原に対する抗体が血清中に存在するか否かで分けた血液型です。この抗原と抗体には規則性があるため、両方を調べて血液型を判定します。

例えば、A型の人にO型の血液を輸血すると、O型の人の赤血球の表面にはA、Bの抗原がありませんから、A型の人の血液中に入っても何ら悪さをしません。しかし、O型の人の血清中には抗A、抗Bの抗体があるため、これらがA型の人の赤血球表面のA抗原と反応して、A血球は凝集・溶血(赤血球が壊れること)してしまいます。

Rh式

Rh式には、C、c、D、E、eの5つの抗原が知られており、この中で、D抗原が最も強い抗原性をもつため、このD抗原が赤血球の表面に存在するか否かで分けた血液型です。存在する場合をRh陽性(+)、しない場合をRh陰性(-)といいます。

例えば、Rh陰性の人に陽性の血液を輸血すると、D抗原が入るために陰性者に抗D抗体がつくられます。すると、次にその人に陽性の血液を輸血すると、その赤血球と反応して副作用をおこします。

輸血の前には交差適合試験を

同じ血液型でも、血清中に通常は存在しない抗体をもつ人がいます。これは、前に輸血をしたことのある人では、そのときの輸血液のために抗体ができてしまうためです。このため、たとえ同じ血液型でも輸血の際には受血者と供血者の血液との適合性を試験管内で調べます。これを交差適合試験といい、輸血をするときは毎回必ず行います。

おすすめの記事

- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版